当院の特徴

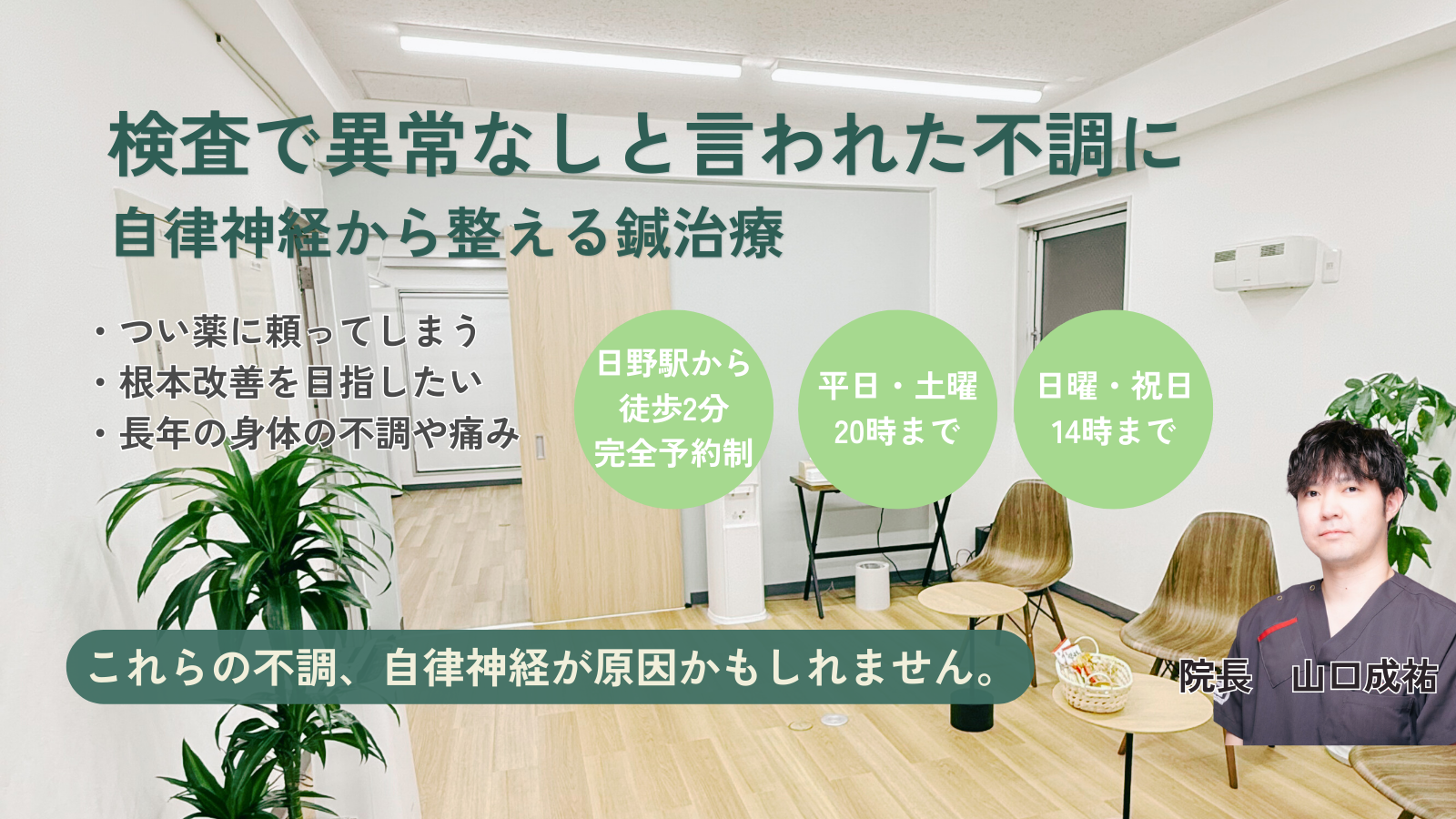

- 完全予約制・待ち時間ゼロを目指します

- トリガーポイント鍼治療にて、症状の根本へのアプローチを目指します

- 鍼独特の「ズーンと響く感覚」を大切にし、自律神経の調整を促します

- 一人一人に合わせた刺激量で、無理のない施術を心掛けます

- 栄養・睡眠・運動など健康に関する日常生活でのアドバイスも致します

このようなお悩みは

ありませんか?

自律神経の乱れ(不定愁訴)

・検査では異常がないのに体調がすぐれない

・動悸、息苦しさ、不安感、眠りの浅さが続く

・疲れているのに回復しない、気力が出ない

当院では症状そのものだけでなく、自律神経のバランスや筋緊張の状態にも着目して原因を考えます。

原因がはっきりしない不調が続く方もご相談ください。

頭の症状(頭痛・めまい・耳の不調)

・頭痛が慢性的に続いている

・めまいやふらつきが出やすい

・耳鳴り、耳の詰まった感じが気になる

頭や感覚の不調は、首・肩まわりの筋緊張や自律神経の乱れが影響しているケースも少なくありません。

当院では全身の状態を確認しながら施術を行います。

首〜肩・腕の症状

・首や肩のこり・痛みが取れない

・腕にかけて重だるさやしびれが出る

・デスクワークで症状が悪化する

首や肩の不調は、姿勢や使い方のクセによって筋肉の緊張が慢性化していることが多くみられます。

当院では動きや負担のかかり方も含めて評価します。

腰〜下肢にかけての症状

・腰痛が長引いている

・お尻から足にかけて痛みやしびれがある

・歩くと症状が強くなる

腰や下肢の症状は、腰だけでなく股関節や下肢全体のバランスが関係していることもあります。

局所だけにとらわれず、全身をみながら施術を行います。

その他慢性的な不調

・症状が複数あり、どこに相談すればいいか分からない

・他院で改善しなかった

・原因が分からない不調が続いている

・病院をたらい回しにされ、最終的に心療内科を勧められた

症状が一つとは限らず、自律神経・筋緊張・生活習慣が複雑に関わっていることもあります。

「これも相談していいのかな?」という内容でも構いません。

ごあいさつ

院長ブログ(症例・考察)

はじめまして。

日野駅前やまぐち鍼治療院 院長の山口成祐です。

当院では、症状を一時的に和らげるだけでなく、

「なぜその不調が起きているのか」を大切にした鍼治療を行っています。

筋肉・自律神経・体の使い方を総合的に捉え、

日常生活を無理なく続けられる体づくりをサポートします。

よくあるご質問

鍼は痛くないですか?

鍼は髪の毛ほどの細さで、痛みをほとんど感じない方がほとんどです。時々チクッと刺すような痛みが出ることはありますが、一瞬で終わる程度ですのでご安心ください。ポイントに当たることで「ズーン」と奥に響く心地よいが広がります。刺激が苦手な方にはより細い鍼、ソフトな手法で治療いたしますのでご安心ください。

どのような服装で行けばいいですか?

基本的には動きやすい服装であれば問題ありません。

必要によって、当院で施術着や短パンをご用意しておりますのでご安心ください。

予約は必要ですか?

はい、当院は完全予約制となっております。事前にLINEまたはお電話にてご予約いただければと思います。

当日の空きがあればご案内も可能ですのでまずはお気軽にお問い合わせください。

保険は使えますか?

いいえ、使えません。

保険を使う治療は制限も多く十分な施術ができないため、根本系善を目的に自費での施術をさせていただいております。

時間はどれくらいかかりますか?

初診時は問診・検査を含め50分〜60分ほど、2回目以降は30分〜45分ほどです。

アクセス

電車でお越しの方

JR中央線「日野駅」より徒歩2分。

駅改札を出て左(北口側)へ進み、「まねきねこ」の看板二つ隣のシルバーアロービル【4階】です。

1階に「日野駅前薬局」がございます。

お車でお越しの方

当院専用の駐車場はございません。

お近くのコインパーキング(シルバーアロービル周辺に複数あり)をご利用ください。

最寄りの駐車場からは駐車場から徒歩1分でお越しいただけます。